“Мы все не рассказываем, чтобы людей не пугать“: чего мы не знаем о космосе

Краткий пересказ текста от Tengri AIЭтот текст сгенерирован ИИ

Краткий пересказ текста от Tengri AIЭтот текст сгенерирован ИИ- В апреле в Астрофизическом институте имени Фесенкова разгорелся скандал. Там приняли решение расформировать лабораторию физики Луны и планет, а также – уволить ее руководителя Виктора Тейфеля.

- Решение обосновали отсутствием у сотрудников лаборатории публикаций в международных научных журналах, их неучастием в научной жизни, а также тем, что они не готовили новые кадры – самому молодому научному сотруднику лаборатории 76 лет.

- Сам Виктор Тейфель опроверг обвинения, отметив, что в свои 92 года не потерял работоспособности, что его сотрудники вели научную работу и участвовали в международных проектах. А также заявил, что с 2023 года они сидели без зарплаты и покупали компьютеры за свой счет.

- Читатели Tengrinews.kz активно комментировали эту историю. В своих сообщениях они сомневались, что Казахстану вообще нужно изучать космос, отмечали, что наука в стране в плачевном состоянии и что ученые не занимаются важным делом.

- Корреспонденты редакции отправились в институт, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела с казахстанской астрономией и астрофизикой, зачем такие исследования нужны, чем занимаются ученые и делают ли какие-то открытия.

- Tengrinews.kz выяснил, что астрофизический институт включает отделы теоретической и наблюдательной астрофизики, а также несколько обсерваторий, в том числе Ассы-Тургень и Тянь-Шаньскую.

- Там занимаются моделированием галактик и изучением темной материи с помощью суперкомпьютера.

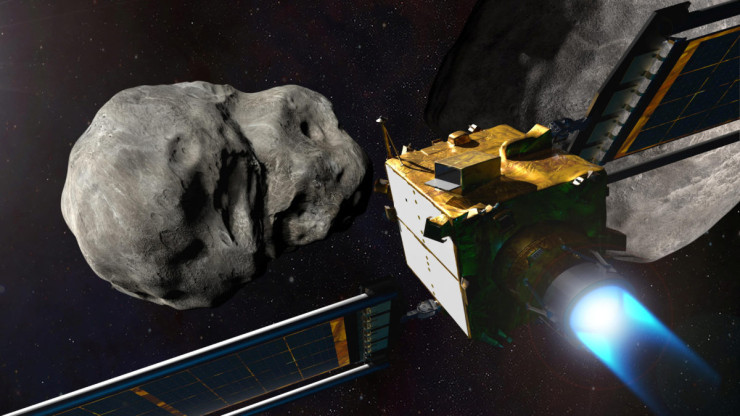

- Сотрудники института задействованы в международных проектах, таких как миссия DART от NASA по изменению траектории астероидов.

- Кроме того, ученые наблюдают за искусственными спутниками, и эта информация важна не только для Казахстана, но и для многих организаций в мире, они делятся этими данными с коллегами в соответствии со специальными протоколами.

- Также сотрудники института занимаются расчетами времени. Отрабатывают множество гражданских и государственных запросов для правительства или полиции, чтобы, узнать, например, в какое время было совершено то или иное преступление. Также один из отделов по обращению духовного управления мусульман ежегодно составляет расписание восхода и захода Солнца на время Рамадана.

- В институте работают как молодые, так и опытные ученые.

- Планируется создание первого казахстанского окололунного орбитального телескопа, что станет значительным шагом в развитии национальной астрономии.

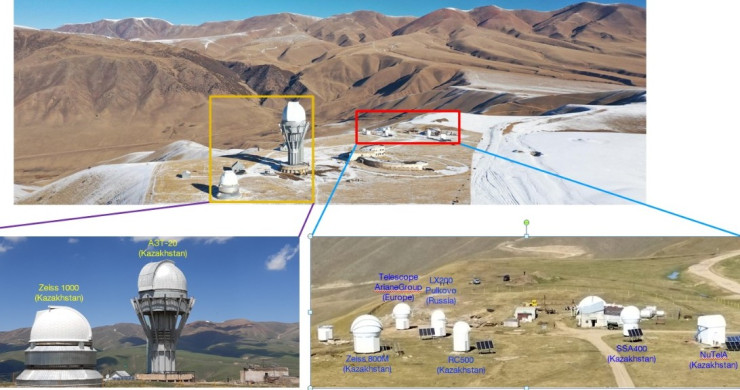

- Обсерваторию Ассы-Тургень планируют развивать как международный наблюдательный хаб, размещающий телескопы разных стран.

- Астрономия в Казахстане рассматривается как важная область для глобального развития и безопасности, особенно в контексте наблюдения за потенциально опасными астероидами.

Сталкивать друг с другом целые галактики, поворачивать время вспять и даже менять траекторию астероидов – звучит как фантастика. Однако именно этим занимаются казахстанские ученые в стенах астрофизического института имени Василия Фесенкова. Но зачем это вообще нужно? Делают ли наши ученые какие-то открытия? Как на самом деле обстоят дела с казахстанской астрономией и астрофизикой? Корреспонденты Tengrinews.kz съездили в институт, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Они возникли в том числе и у наших читателей из-за недавнего скандала вокруг учреждения. Напомним, в апреле институт принял решение расформировать лабораторию физики Луны и планет, одну из старейших, и уволить возглавлявшего ее много лет Виктора Тейфеля. Руководство обосновало решение отсутствием у сотрудников этой лаборатории публикаций в международных научных журналах, их неучастием в научной жизни, а также тем, что они не готовили молодые кадры: самому молодому научному сотруднику лаборатории 76 лет, а Виктору Тейфелю — 92. Сам ученый опроверг обвинения, отметив, что не потерял дееспособность, что его сотрудники вели научную работу и участвовали в международных проектах. А также заявил, что с 2023 года они сидели без зарплаты и покупали компьютеры за свой счет.

Читатели Tengrinews.kz отреагировали на материалы об астрофизическом институте негативными комментариями:

«Изучите Землю сперва, зачем зарплату платить, кому интересен Юпитер».

«По-моему, сейчас и молодежь не идет на такие специальности обучаться».

«Науке хана, вот увидите».

«Зачем нам звезды изучать, когда в стране порядок навести не можем».

«Там, по-моему, все безнадежно устарело. Все, что можно открыть, давно открыли NASA, Илоны Маски и прочие».

Суперкомпьютер, темная материя и crash test

Мы приехали в институт в обеденное время. На крылечке нас встретил меланхоличный местный пес, который окинул нас безразличным взглядом и улегся спать.

Фото: ©Tengrinews.kz

Фото: ©Tengrinews.kz

В коридорах здания безлюдно и тихо. Как оказалось, научные сотрудники института на обед не ушли. Мы застали их в кабинетах, уткнувшимися в компьютеры. На наш приход они практически не отреагировали, продолжая неотрывно работать.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

В настоящее время институт, основанный еще в 1941 году, является ведущей научной организацией по фундаментальным исследованиям в области астрономии и астрофизики в стране. Корпус, где работают ученые, находится в Алматы на Каменском плато. Сегодня здесь трудятся 130 научных сотрудников.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Вообще институт — это целая структура, включающая в себя отдел наблюдательной астрофизики и отдел теоретической астрофизики. Внутри них работают четыре лаборатории: лаборатория физики звезд и туманностей, лаборатория наблюдений искусственных спутников Земли и информационных систем, лаборатория космологии и теории гравитации, а также лаборатория звездной динамики и вычислительной астрофизики. Помимо этого, на базе института находятся обсерватория Ассы-Тургень, Тань-Шаньская астрономическая обсерватория и сектор по обслуживанию астрономических комплексов.

Первым делом мы зашли в отдел теоретической астрофизики.

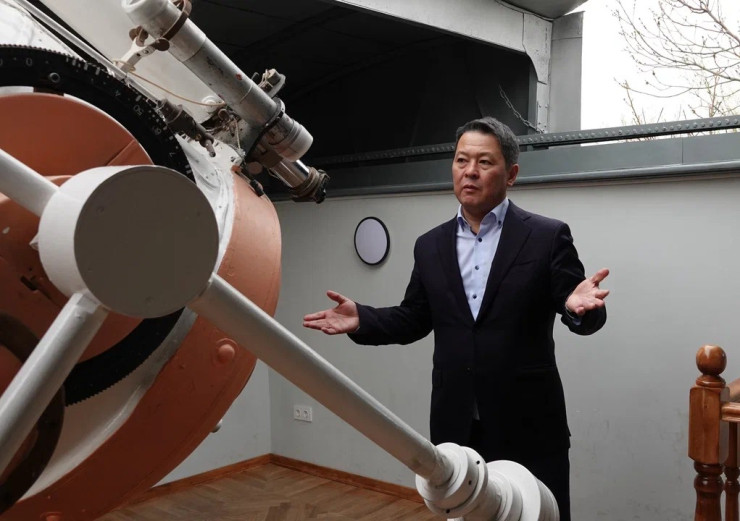

«В конце 1950-х годов основным направлением работы отдела была звездная динамика, небесная механика и космология. Но с развитием технологий на смену пришла вычислительная астрофизика», — рассказывает Чингис Омаров, директор института астрофизики имени Фесенкова.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Отдел теоретической астрофизики возглавляет Денис Юрин. В науку, как он рассказал, пришел не из практических соображений, а из интереса к глобальным вопросам происхождения мироздания. В институте работает с 2008 года.

Денис Юрин. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Денис Юрин. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Пришел сюда сразу после окончания университета. Потом поступил на PhD в Германии, сделал его в течение 4-5 лет и вернулся работать в Казахстан», — рассказывает он.

Справка: PhD — ученая степень, присуждаемая в большинстве стран Европы, США и во многих других странах мира. Соответствует званию «доктор наук».

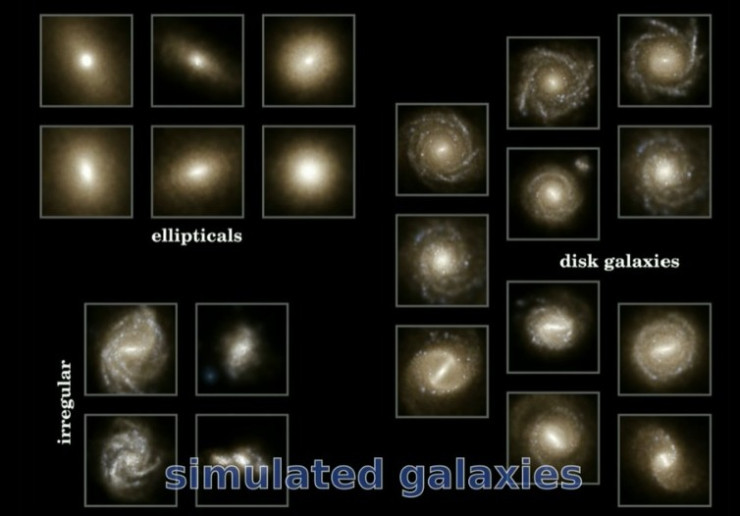

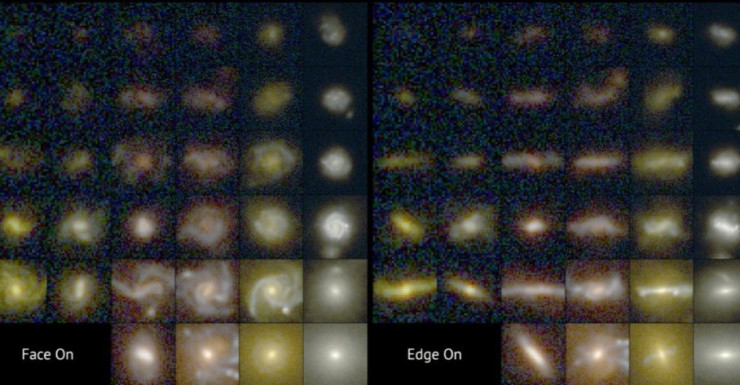

Научные сотрудники отдела теоретической астрофизики работают над различными проектами в области вычислительной астрофизики и космологии, в частности — занимаются моделированием шаровых скоплений, галактик, а также разрабатывают оригинальные подходы, чтобы найти ответы к загадке темной материи и темной энергии.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Сегодня с помощью компьютерной симуляции можно моделировать не только движение планет, звезд, но и целых галактик и даже скоплений галактик, а это уже такой масштаб, когда мы говорим о Вселенной. В компьютерной симуляции сейчас можно даже моделировать огромные куски Вселенной», — объясняет ученый.

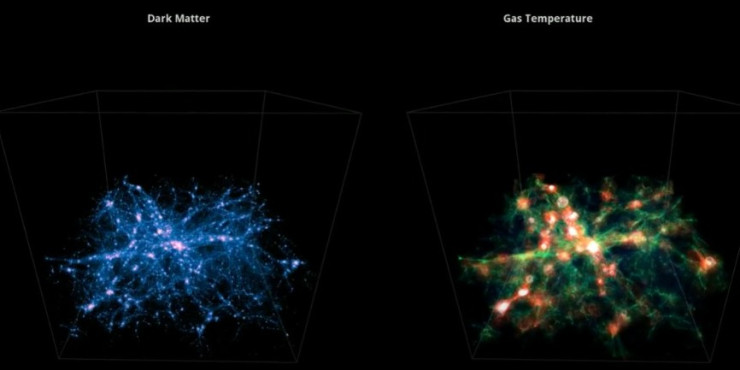

Благодаря компьютерной симуляции ученые впервые смогли смоделировать не только видимую часть Вселенной, но и так называемую темную материю, которая не видна в современные приборы.

«Все знают о ее присутствии, но никто не может ее «пощупать», зафиксировать. Многие группы в астрофизическом сообществе занимаются тем, что пытаются понять, что такое темная материя. Наши ребята тоже работают над этим, и у них есть свое объяснение ее природы, определенная модель, которая ее описывает», — говорит Денис Юрин.

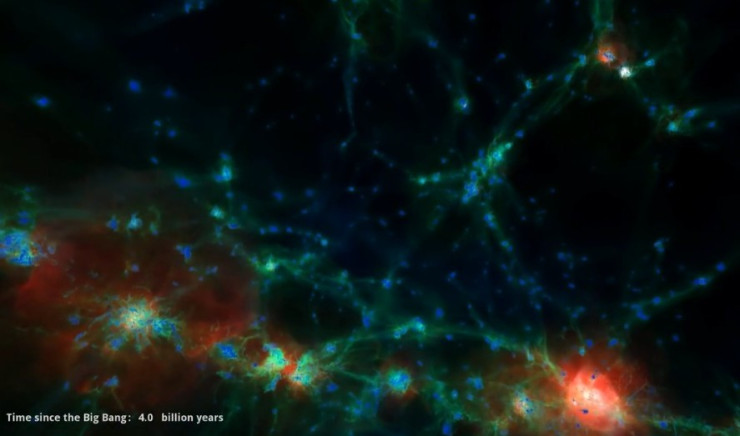

Кадр из видео

Кадр из видео

«Вот, например, здесь показан один и тот же кусок Вселенной. Но слева — это темная материя, а справа — обычная материя, газ, из которого формируются галактики, звезды», — описывает видеокадры Денис Юрин.

Компьютерная симуляция позволяет рассмотреть не только невидимые участки Вселенной, но и повернуть время вспять, к самому зарождению той или иной галактики, или заглянуть в ее далекое будущее. Результаты таких исследований, говорит ученый, так же реальны, как если бы проводились в осязаемом мире.

Кадр из видео

Кадр из видео

«Астрономия долгое время была не экспериментальной наукой, и все выводы, которые ученые-астрофизики и астрономы делали, трудно было проверить. Потому что они просто наблюдали небесные явления и никаких действий с этим не совершали. Просто строили какие-то теории. Но с приходом компьютерных технологий астрономия тоже стала экспериментальной наукой, где можно протестировать те или иные теории», — объясняет Юрин.

Кадр из видео

Кадр из видео

«Сегодня, — продолжает объяснять астрофизик, — мы можем провести компьютерный эксперимент с галактиками, со скоплениями галактик. У нас есть возможность создать условную виртуальную реальность, в которую закладываются все известные человечеству законы физики и различные космические объекты. В этой виртуальной реальности мы можем совершать над ними любые эксперименты: сталкивать галактики, «играть со временем» и таким образом понимать, верна ли та или иная теория».

Подобные научные эксперименты Денис Юдин сравнивает с краш-тестами в автомобильной индустрии.

Кадр из видео

Кадр из видео

«Раньше, проводя краш-тесты, машины разбивали сотнями для проверки их надежности. Сегодня так никто не делает. Проверки машин происходят в виртуальной реальности. С помощью нее можно детально воспроизвести автомобиль, разбить его и видеть стрессы, нагрузки на те или иные детали в гораздо больших подробностях, чем если разбить сто машин в реале. И самое главное, разбивая машины одну за другой внутри виртуальной реальности, не тратятся деньги на постройку реальной машины, но получаются практические знания, которые позволяют создавать безопасные автомобили. Поэтому те эксперименты, которые проводим мы, настолько же информативны, насколько информативны краш-тесты в симуляции для построения машины в реальности».

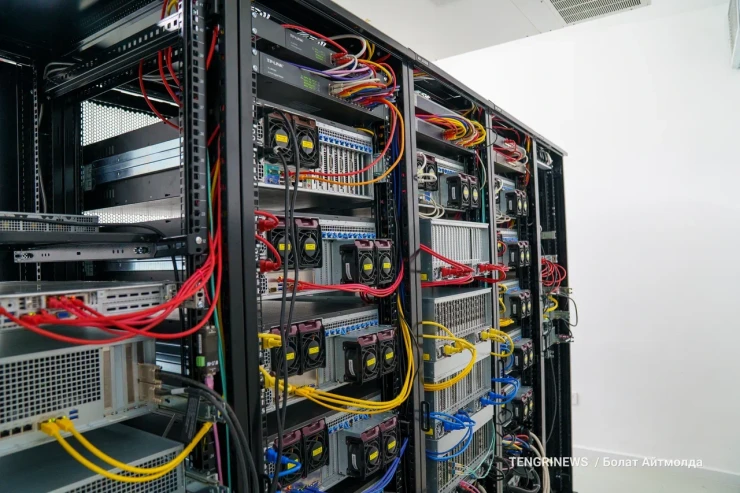

Для того чтобы подобные исследования стали возможными, говорит руководитель отдела, необходимы современные вычислительные средства. Этому вопросу институт уделяет особое внимание.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«На базе института постепенно был собран суперкомпьютер. Он масштабируется, и сегодня, я считаю, он входит в топовые суперкомпьютеры в Казахстане среди научных учреждений и университетов», — говорит Денис Юрин.

Так выглядит суперкомпьютер. Рядом — Денис Юрин. Фото: ©Tengrinews.kz

Так выглядит суперкомпьютер. Рядом — Денис Юрин. Фото: ©Tengrinews.kz

«Мы называем его компьютерным кластером: это куча вычислительных серверов, соединенных вместе, а также система охлаждения и система хранения данных. Собирался суперкомпьютер постепенно. Лет 10-15 назад институт начал получать достаточно хорошее финансирование, и встал вопрос: нам куда-то идти и платить за создание компьютерных симуляций или свое оборудование покупать? Мы решили покупать свое. Потому что по деньгам одно и то же примерно выходило. Но свое оборудование можно настроить под себя, под свои нужды, и это гораздо лучше», — говорит руководитель отдела теоретической астрофизики.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

По словам Юрина, собирать суперкомпьютер начали буквально с одного сервера в пыльной подсобке, но потихоньку в течение нескольких лет в помещении сделали ремонт, установили специализированное охлаждение, а один сервер разросся до пяти отсеков с оборудованием. И это, говорит ученый, не предел:

«Сейчас у него уже очень высокая вычислительная плотность, и здесь установлены самые производительные вычислительные сервера, которые вообще в мире существуют на сегодняшний день. Мы первыми в Казахстане оформляли разрешение на их ввоз. Также мы давно используем GPU-карты для вычисления. До майнинга, до бума искусственного интеллекта, у нас уже были эти технологии. Сейчас вот пришел искусственный интеллект, и все наше оборудование идеально подходит для его использования, чем мы, собственно, и пользуемся в решении тех или иных задач».

«Система хранения в нашем суперкомпьютере дублированная. Если одна стойка сгорит, то вся информация сохранится на «близнеце». Данные, которые мы получаем с наших телескопов, имеют уникальную ценность, и абсолютно недопустимо их потерять. Потому что, если мы что-то наблюдали, а потом потеряли, перенаблюдать мы это не сможем. И благодаря тому, что все данные со всех наших обсерваторий стекаются сюда и централизованно хранятся, больше людей могут совместно ими пользоваться. Чем больше людей и мозгов роется в этих данных, тем больше результата они могут извлечь», — отмечает Юрин.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Кроме того, здесь запущены специальные сервисы, которые предоставляют доступ к нашим данным на международном уровне, — делится ученый. — Зарубежные научные институты могут получить к ним доступ по определенным протоколам и сделать свои научные исследования. Но не так, что они просто возьмут данные, которые мы кровью и потом получаем, и на этом построят свою работу. Они будут обязаны вступить с нами в коллаборацию. Поэтому это супер-must-have».

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Если сегодня вы зайдете в институт, то увидите, что у нас люди сидят за огромными мониторами, компьютерами, а не так, как раньше — у доски с мелом писали формулы. Это все и сейчас есть, но большую часть времени современный астрофизик тратит на разработку программ, которые моделируют те или иные астрофизические процессы, чтобы лучше их понять», — заключил Юдин.

«Молодые звездочки» и «старая гвардия»

В отделе теоретической астрофизики работают шесть сотрудников. Каждый из них, помимо совместной работы, трудится над собственным проектом.

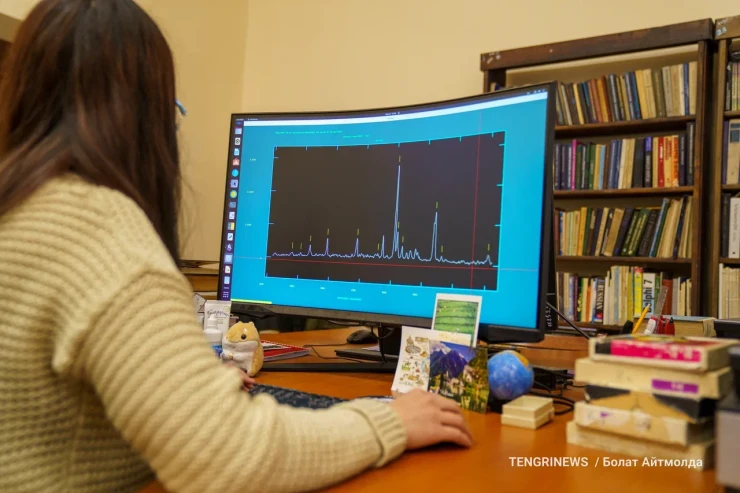

Наше внимание привлекли красивые девушки, что-то сосредоточенно печатающие на своих компьютерах. Мы решили познакомиться с ними поближе.

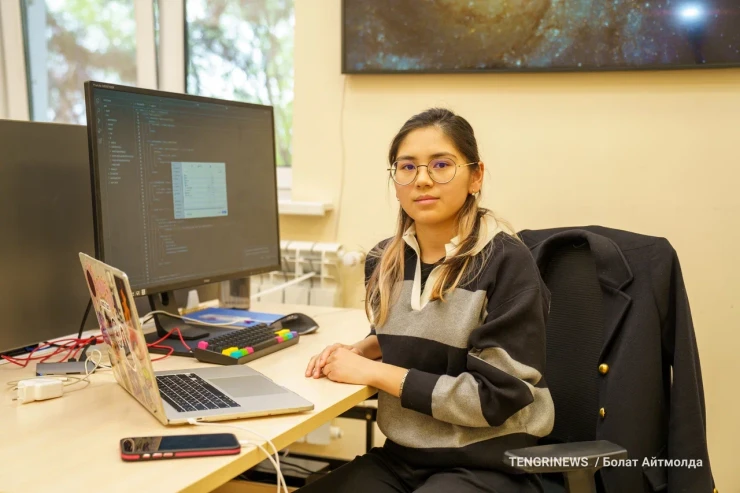

Гульнара Сулиева, ученый-теоретик — астрофизик.

Гульнара Сулиева. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Гульнара Сулиева. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

В астрофизическом институте девушка работает уже три года. После завершения обучения в КазНУ аль-Фараби пришла сюда на практику и так увлеклась, что решила остаться.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Гульнара живет в Иссыке, ежедневно дорога до работы занимает у нее шесть часов в обе стороны. Но, по признанию девушки, ей настолько интересно заниматься астрофизикой, что расстояние перестает иметь значение.

А эта прекрасная девушка — Айсулу Бургенбаева.

Айсулу Бургенбаева. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Айсулу Бургенбаева. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Работать в институте Айсулу начала в январе этого года, после окончания Imperial College в Лондоне.

Несмотря на свой юный возраст, девушка уже трудится над своей первой научной статьей по спиральным рукавам (характерный элемент структуры спиральных галактик).

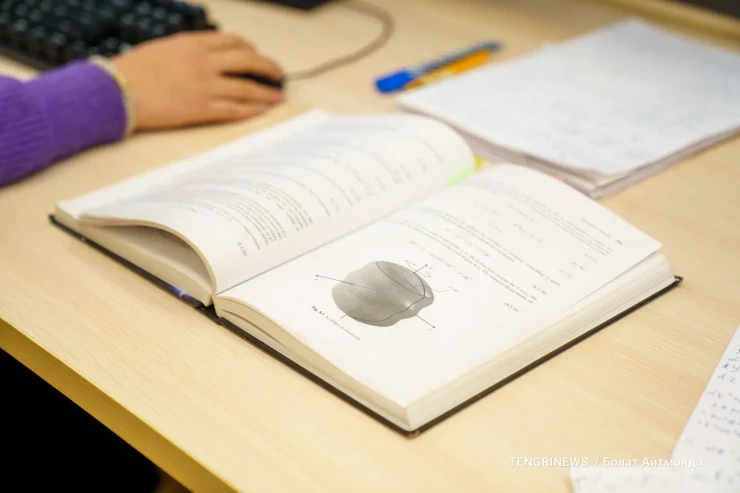

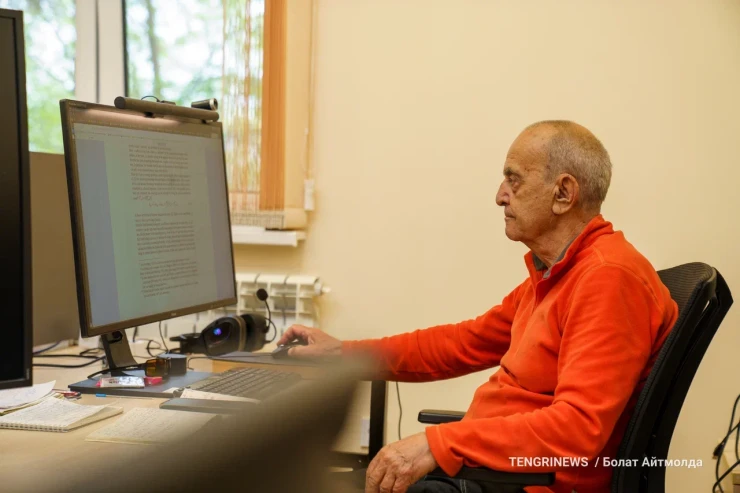

А это еще один член команды, с которым нельзя не познакомиться, — Эдуард Георгиевич Мычелкин, ведущий научный сотрудник института.

Эдуард Мычелкин. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Эдуард Мычелкин. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Эдуарду Григорьевичу 86 лет, и он все еще в строю. Активно участвует в работе отдела, передает свой опыт и сам учится у молодых коллег.

«Я теоретик, окончил технический вуз, раньше занимался тематикой, касающейся лазерного зондирования, работал вначале с теорией синхротронного излучения, которое широко распространено в космосе, но в дальнейшем переключился на работы в рамках теории гравитации. Это такие модные сейчас мейнстримы — темная материя, черные дыры», — рассказывает о своей работе Мычелкин.

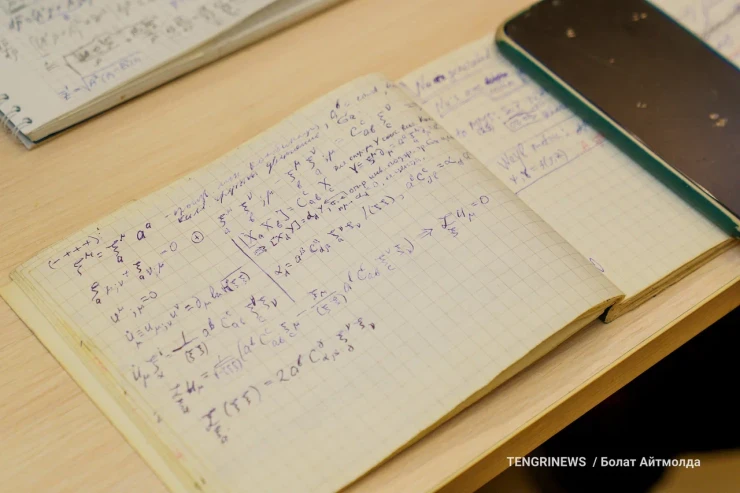

Эдуард Григорьевич застал и времена, когда все вычисления производились от руки в тетрадке, и эпоху, когда мир захватили компьютерные технологии.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Сейчас наблюдается большой прогресс в области вычислительной техники. Появились способы проверки, ведь вычисления в общей теории относительности сравнительно сложные, это нелинейные уравнения. Я у молодежи учусь работать с современными технологиями и получать быстрый результат. Раньше, я помню, один интеграл я брал два месяца, а сейчас это занимает часы», — говорит он.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Несмотря на то что Эдуард Григорьевич давно освоил современные технологии, мы замечаем на его столе тетради, в которых он до сих пор по старой привычке ведет расчеты от руки.

Как «сбивали» астероид

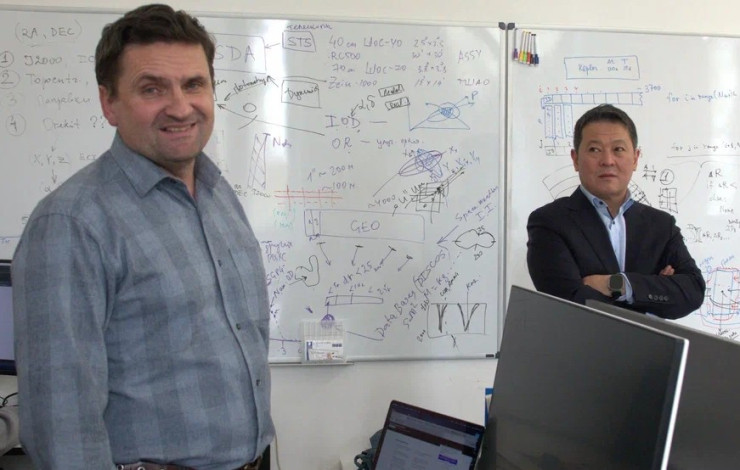

Следующий пункт нашего назначения — отдел наблюдательной астрофизики. Его возглавляет ведущий научный сотрудник Александр Серебрянский.

Слева — Александр Серебрянский, справа — Чингис Омаров, директор института. Фото: ©Tengrinews.kz

Слева — Александр Серебрянский, справа — Чингис Омаров, директор института. Фото: ©Tengrinews.kz

Отдел наблюдательной астрофизики включает в себя две лаборатории: лабораторию наблюдения за искусственными спутниками Земли и лабораторию звездной астрофизики.

«Мы не просто наблюдаем — мы анализируем наблюдательные данные, которые поступают к нам со всех обсерваторий. Это нужно для того, чтобы решать задачи, касающиеся ближнего космоса, потенциально опасных астероидов, аппаратов в окололунном пространстве и так далее. Также перед нами стоят задачи по части звездной астрофизики: это переменные звезды, компактные объекты, нейтронные звезды, гамма-всплески, когда сливаются две нейронные звезды, галактики… Активные ядра галактик — это горячая тема у нас», — рассказывает Серебрянский.

Одна из самых актуальных проблем, над которой сейчас работают специалисты отдела, — приближение в 2029 году опасного крупного астероида Апофис, который, по оценкам астрономов, будет пересекать геостационарную орбиту Земли.

Апофис. Фото: WikiCommons/Getty

Апофис. Фото: WikiCommons/Getty

«Это одно из тех событий, к которому готовится часть астрономического сообщества, чтобы наблюдать. Существует крайне маленькая вероятность столкновения астероида с аппаратами на орбите, но она не равна нулю. Некоторые ученые считают, что есть вероятность его столкновения с Луной. То есть это такой вопрос, от которого зависит жизнь всего человечества», — объясняет Александр Серебрянский.

Впрочем, астрономы готовы к любым поворотами и в случае необходимости способны даже изменить траекторию полета астероида.

Миссия DART. Фото: NASA

Миссия DART. Фото: NASA

«В 2021 году наши астрономы учувствовали в миссии DART, организованной NASA, по смене траектории полета астероида Диморф (спутник астероида Дидим). Он относится к крупным астероидам, его размер можно сравнить с тремя футбольными полями».

В масштабах космоса он, конечно, мал, говорит Серебрянский, но если такой «малыш» войдет в атмосферу Земли, это станет катастрофой.

«К Дидиму был отправлен аппарат-импактор, грубо говоря, болванка, которая обладала определенной массой. Его разогнали и на большой скорости столкнули с астероидом Диморф. Причем Диморф был выбран для этого эксперимента не просто так. Он вращается по орбите вокруг Диморфа, и когда астероид ударили, астрономы наблюдали, изменился ли период его вращения вокруг Дидима. После удара период обращения Диморфа вокруг Дидима уменьшился на 32 минуты, и по этому критерию ученые поняли, что изменили орбиту. Это стало большим шагом к пониманию того, что мы способны немножко сдвинуть в сторону объекты такого размера».

Помимо непосредственного «взаимодействия» с астероидами, ученые задались и еще одним немаловажным вопросом: как быстро астрономы успеют заметить, что астероид представляет опасность для Земли, и среагировать?

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Пока этот вопрос не имеет однозначного ответа. Дело в том, что это зависит от размеров объектов. Мы проводили учения, где была задействована вся иерархия астрономических исследований начиная от космических телескопов, которые как будто бы впервые обнаружили Апофис. Они передали эти данные на Землю, которые распространились по обсерваториям, включая нашу. Потом задействовано было порядка ста ученых, была отработана методика, для понимания того, как быстро мы находим потенциально опасные космические объекты, как быстро можем определить их орбиты, с какой скоростью передаются данные в общий центр анализа, а также как быстро эти данные анализируются и выносится какое-то решение. Выяснилось, что мы сильно запаздываем», — говорит Серебрянский.

Подобные учения специалисты всего мира в коллаборации повторят в 2028 году, чтобы на практике отточить свои навыки.

«Сейчас обнаружение космического объекта, передача данных, их анализ занимают несколько месяцев. Мы хотим выработать такую стратегию, чтобы это занимало несколько суток. Но проблема в том, что эти объекты достаточно тяжело обнаружить и что-то однозначно спрогнозировать», — объясняет ученый.

Он отметил, что раньше потенциально опасными считались астероиды размером в 140 метров, сейчас эта планка снижена до 20 метров.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Проблема в том, что их много. Если, например, объекты в 140 метров залетают к нам раз в сто лет, то 20-метровые могут залетать чуть ли не каждый год. Многие мы не обнаруживаем, они падают в тех местах, где маленькая плотность населения или океаны».

Астероиды, отмечает Серебрянский, это только одна из неожиданностей, которая может прилететь на Землю.

«Мы все не рассказываем, чтобы людей не пугать, но таких событий, которые потенциально могли бы уничтожить Землю, очень много. Это события разного масштаба, разного временного интервала. Например, гамма-всплеск, если он произойдет с направленностью к нашей планете», — поделился ученый, но тут же успокоил: «Сейчас непосредственных опасностей для Земли на горизонте нет».

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

В отделе наблюдательной астрофизики работают более 20 научных сотрудников. Самая молодая из них — 18-летняя София. Девушка занимается проблематикой обнаружения объектов в поле телескопов с обсерваторий и уже опубликовала собственную статью в научном журнале.

София. Фото: ©Tengrinews.kz

София. Фото: ©Tengrinews.kz

«Почему вы выбрали науку?» — спрашиваем мы Софию.

«Это мы ее выбрали», — смеется руководитель отдела.

«Меня, как и многих людей, привлекает что-то, что мы не можем объяснить. А космос огромный, и есть множество вещей, которые мы до сих пор не знаем, несмотря на то что очень давно изучаем. По профессии я программист, а в институт требовался специалист, чтобы разрабатывать программы для детектирования объектов. У нас с институтом совпали и интересы, можно сказать», — говорит девушка.

77-й меридиан и наследие позапрошлого века

На территории астрофизического института находится обсерватория. Когда-то установленные тут телескопы выполняли свое прямое назначение. Но индустриализация сделала свое дело: территория вокруг института застроилась и стало слишком много света, чтобы можно было проводить научные наблюдения.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Сегодня обсерватория служит развлечением для туристов. Телескопы поддерживают в рабочем состоянии. Любой желающий может приехать на экскурсию и посмотреть в космос.

Фото: ©Tengrinews.kz

Фото: ©Tengrinews.kz

К обсерватории ведет тропинка, проходящая ровно по 77-му меридиану. Сотрудники института уверяют: если, идя по ней, загадать желание, оно обязательно сбудется.

Фото: ©Tengrinews.kz

Фото: ©Tengrinews.kz

В первой башне, куда нас ведет заместитель директора по научно-исследовательской работе Рашит Валиуллин, расположен телескоп 1897 года производства. Он был изготовлен в Германии для Потсдамской обсерватории и стоял там до конца Второй мировой войны.

Фото: ©Tengrinews.kz

Фото: ©Tengrinews.kz

«После окончания войны он был передан СССР как компенсация за телескопы, которые были уничтожены во время боевых действий. Когда в Алматы началось строительство обсерватории, он был привезен сюда».

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

По сей день телескоп работает и находится в первозданном виде, единственное, что изменили казахстанские ученые, — установили противовес и клин, которые изменяют наклон конструкции. Без этого пользоваться телескопом было бы невозможно.

«Ось телескопа должна смотреть ровно на Полярную звезду, а ее высота зависит от широты. Так как высота Потсдамской обсерватории севернее, там ось была менее наклонена, а у нас надо было сделать наклон больше. Если ось будет смещена, множество планет просто не попадут в объектив наблюдения», — объяснил Рашит Валиуллин.

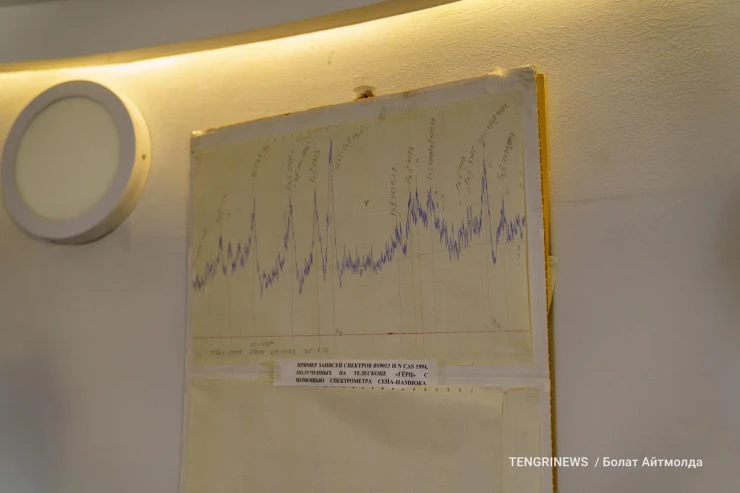

Еще в одной башне находится исторический менисковый телескоп имени Дмитрия Максутова. Этот аппарат был самым первым, который был установлен в казахстанской обсерватории.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Его главное преимущество — способность захватить в объектив большие участки космоса. С помощью этого телескопа учеными Чурюмовым и Герасименко была открыта комета 67P. В 2004 году к комете была отправлена миссия «Розетта». До этого в истории астрономии ничего подобного не делали. «Розетту» разработали и построили специалисты Европейского космического агентства (ESA) в сотрудничестве с NASA».

Миссия «Розетта». Фото: ESA

Миссия «Розетта». Фото: ESA

«Аппарат приземлился на комету и работал до 2016 года, потом с ним потерялась связь. Но за это время он принес ценные сведения о химическом составе кометы. Это очень важная информация для решения вопроса о происхождении нашей Солнечной системы. Поэтому мы гордимся тем, что эту комету открыли здесь, на нашем телескопе», — говорит ученый.

Чингис Омаров. Фото: ©Tengrinews.kz

Чингис Омаров. Фото: ©Tengrinews.kz

Тут же, в обсерватории, можно посмотреть и пощупать настоящий метеорит. Он на 94 процента состоит из железа, на пять процентов — из никеля и на один процент — из других примесей. При своем относительно небольшом размере весит метеор 17 килограммов.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Время имеет значение

В астрофизическом институте имени Фесенкова, помимо прочего, занимаются расчетом времени. Научный сотрудник Любовь Шестакова имеет непосредственное к этому отношение.

Любовь Шестакова. Фото: ©Tengrinews.kz

Любовь Шестакова. Фото: ©Tengrinews.kz

Именно она рассчитывала время истинного полудня в Алматы. И нет — никакого отношения Любовь Шестакова к переводу времени не имеет. Ее задача заключается только в научных расчетах.

«Мы отрабатываем множество гражданских и государственных запросов: для правительства, для полиции, чтобы, например, узнать, какое время было в момент преступления — это были сумерки или уже было темно», — рассказывает она.

Также отдел по обращению Духовного управления мусульман ежегодно составляет расписание восхода и захода Солнца на время Рамазана.

«Особенно сложно нам пришлось, когда Рамазан выпал на июнь. В этом месяце в некоторых точках страны — от Астаны и выше по широте — настоящая ночь вообще не наступает. Наблюдается так называемый эффект белых ночей. И получается, что люди весь день не едят, не пьют, сумерки наступают около 12 ночи, а в 2 часа ночи снова рассвет. Как жить-то? Тогда вместе с управлением мы приняли решение, что после захода солнца берем не три часа (время наступления истинной ночи), а всего полчаса, чтобы сгладить эффект белых ночей и чтобы у верующих была возможность принять пищу», — делится Шестакова.

«Сидим тут, звездочки считаем…»

Среди обывателей бытует мнение, что ученый всегда бедный, что наука в стране якобы не поддерживается, старые кадры уходят, а молодежь на их места не приходит, так как предпочитает другие, более прибыльные профессии. Однако в институте с этим мнением не согласны.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«5-10 лет назад наблюдался спад молодежи. Сейчас же приходят молодые кадры, потому что им интересно. Сегодня, если человек с головой, он может участвовать в грантах, программах и иметь хорошие зарплаты. Ученые получают не меньше, чем люди, занимающиеся, например, коммерцией. Если ученый «бедный», значит, он не работает», — говорит Денис Юрин.

Его слова подтверждает и директор института Чингис Омаров:

«В Казахстане в нашей сфере впервые сформирована система с тремя формами финансирования: программно-целевое, базовое и грантовое. Ученые, которые подают заявки по всем трем источникам, имеют достойные зарплаты, но выполняют при этом адский научный труд».

К слову, получить грант или финансирование на тот или иной проект не так-то просто.

«Люди обычно думают как: государство дает астрономам деньги, а они там сидят, звездочки считают. А на самом деле, чтобы нам получить финансирование, надо доказать, что проект действительно стоящий. Сначала мы должны отправить проект за рубеж, получить на него положительные рецензии и только потом представить его в Казахстане и, возможно, если он и тут будет одобрен, получить финансирование. Результаты нашей работы по проекту также проходят международное лицензирование. Это не так, что мы что-то насочиняли и выдали. Если бы в Казахстане каждый продукт проходил такое лицензирование, мы бы жили в прекрасном мире», — расписывает процесс Александр Серебрянский.

Когда мы выигрываем гранты, добавляет ученый, на открытые вакансии приходит и молодежь:

«Молодые кадры идут на интерес, а когда получают финансовую поддержку, у них появляется и стимул. Но для того, чтобы процесс запустить, нужно тратить много времени на общение с этой молодежью. Наши сотрудники преподают в университетах, ведут студентов, рассказывают им об институте и работе здесь. Самых талантливых мы приглашаем к нам на работу».

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Помимо этого, научные сотрудники института пишут учебные пособия, руководства по астрофизике, инструкции. Так в том числе формируется преемственность и наставничество, говорят «старички» науки.

«Мы не скрываем свои знания, мы их всячески передаем: проводим семинары, возим молодежь в обсерваторию. Но самый лучший способ передать знания — это поручить молодому сотруднику конкретное исследование», — отмечает Александр Серебрянский.

Аслан, научный сотрудник. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Аслан, научный сотрудник. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«Вот наш Аслан сидит над статьей. Он делает работу по опасным столкновениям на околоземной орбите. Пишет эту статью уже год. Потом отправит ее для публикации, ее вернут назад на доработку, и он будет все с начала пересчитывать», — смеется руководитель отдела наблюдательной астрофизики.

Вообще, по словам ученых, научная деятельность — это довольно сложный процесс, не ограничивающийся одними исследованиями. Помимо прочего, ученые должны публиковаться в ведущих научных журналах мира, тем самым зарабатывая себе авторитет, а следовательно, повышать шансы на получение грантов.

«Это не самая легкая задача. Каждая статья, написанная ученым, рассматривается комиссией, проходит экспертизу. После автору даются рекомендации и замечания, которые он должен исправить. И даже если он все сделает, как того требуют, не факт, что статью примут в публикацию», — объясняет директор института.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Чтобы вывести науку Казахстана на мировой уровень, когда-то был использован хитрый прием. В Назарбаев Университет были приглашены зарубежные ученые, которые возглавляли проекты по астрофизике. Внутри проектов фигурировали их имена.

«Когда зарубежная коллегия рассматривала статьи, решая, публиковать их или нет, и, видя там известные имена, они под влиянием этих имен смотрели на статьи под другим углом и принимали положительное решение. Конечно, это очень субъективно, но такова реальность. Сейчас высшим показателем профессионализма и экспертности наших ученых я считаю то, что они могут публиковаться в мировых журналах без «тяжеловесов» в виде иностранных знаменитых ученых», — раскрывает кухню науки Юрин.

За последние три года астрофизики института опубликовали 111 статей в топовых научных журналах мира.

Наблюдательный хаб и собственный окололунный телескоп

В прошлом году Казахстан приступил к созданию первого отечественного окололунного орбитального телескопа. Реализация этого проекта станет огромным шагом в развитии казахстанской астрономии, говорит директор института Чингис Омаров:

«Первые три года мы создаем концепцию телескопа: какие научные задачи он будет выполнять, вопросы полезной нагрузки, служебной платформы. Следующим этапом станет создание инженерной модели телескопа, которая должна будет пройти все наземные испытания. Третьим этапом, мы надеемся, будет летная модель орбитального окололунного телескопа».

Он отмечает, что подобные телескопы уже есть у Европейского космического агентства, в Китае и скоро такой запустят США.

«А зачем создавать его с нуля, если можно взять технологию производства у других стран и не тратить столько времени и средств?» — задаем мы резонный вопрос.

«Конечно, мы можем купить технологии окололунного орбитального телескопа, но тогда мы не взрастим свой научный потенциал, — отвечает директор института. — Например, мы на плато Ассы-Тургень за два года поставили несколько телескопов казахстанского производства. Во-первых, нам это как минимум в десять раз дешевле обошлось, чем если бы их покупали в других странах. Во-вторых, мы повысили компетенции наших ученых в создании оптических систем. В-третьих, мы получаем независимые данные, то есть мы никому ничем не обязаны».

По оптимистичным прогнозам, говорит Омаров, проект запуска окололунного орбитального телескопа будет реализован через 10 лет:

«Обычно такие проекты занимают до 20 лет, но мы не собираемся затягивать. Все зависит от финансирования и экономической ситуации».

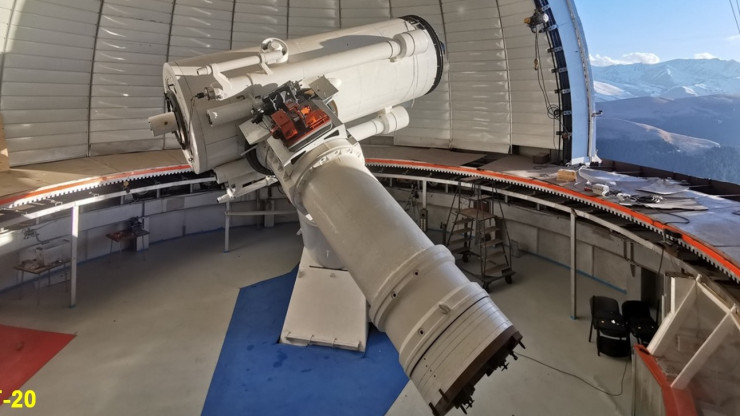

Большие планы у космической отрасли, говорит Чингис Омаров, на обсерваторию Ассы-Тургень. Там планируется создать международный наблюдательный хаб, и работа в этом направлении уже активно ведется.

Обсерватория Ассы-Тургень. Фото астрофизического института

Обсерватория Ассы-Тургень. Фото астрофизического института

«Обсерватория Ассы-Тургень находится в уникальном месте с точки зрения астроклимата. И географически эта обсерватория восполняет пробел между другими обсерваториями мира, которые находятся в Северном полушарии — на Гавайях и Канарах. Недавно у нашего института встала задача: в Казахстане есть космическая отрасль, есть геостационарные спутники, спутники дистанционного зондирования Земли и нам необходимо обеспечить безопасность этих космических аппаратов со всех сторон. Один из способов эту безопасность обеспечить — это наблюдать за ними и прогнозировать потенциальные или непотенциальные угрозы столкновений и с другими спутниками или космическим мусором, которого сейчас на околоземной орбите очень много. Поэтому мы приступили к созданию Национальной системы космической осведомленности», — рассказывает Омаров.

Для этого усилиями инженеров и ученых астрофизического института были созданы широкоугольные оптические системы.

«Их выполняла алматинская компания Astrotech. Фактически вся оптическая полезная нагрузка была изготовлена в Алматы. Это оборудование позволяет наблюдать за низкоорбитальными спутниками и объектами во Вселенной. Мы поставили несколько таких оптических систем. Также нам удалось восстановить многие телескопы, которые простояли в ящиках с советского времени и, к сожалению, не были востребованы предыдущим поколением сотрудников института. В 2017 году с помощью этих телескопов мы участвовали в значимом всемирном событии — наблюдении за гравитационными волнами при слиянии двух нейтронных звезд. Наши ученые стали соавторами работ, которые были опубликованы в самом известном научном журнале США», — говорит Чингис Омаров.

По словам директора института, на базе международного астрономического наблюдательного хаба размещены не только казахстанские телескопы, но и телескопы других стран.

Фото астрофизического института

Фото астрофизического института

«Первыми мы установили телескопы Назарбаев Университета и калифорнийской космической лаборатории при университете в Сан-Франциско. Почти два года назад свой телескоп на Ассы-Тургене установила российская Пулковская обсерватория. В этом году устанавливаем французский телескоп. Свои телескопы у нас хотят разместить Польша, Китай, Индия. Сейчас строятся новые корпуса, где будут установлены наши роботизированные телескопы. В ближайшее десятилетие мы планируем разместить тут 90 казахстанских небольших телескопов», — перечисляет директор института.

Фото астрофизического института

Фото астрофизического института

На плато создана современная инфраструктура, под землей проложена оптоволоконная сеть, которая объединяет всю технику.

«Человеку уже не надо ехать в обсерваторию — управлять телескопами можно через интернет из любой точки мира».

Чингис Омаров. Фото: ©Tengrinews.kz

Чингис Омаров. Фото: ©Tengrinews.kz

Современные технологии, применяемые в работе, позволили астрофизическому институту имени Фесенкова стать членом международного альянса виртуальных обсерваторий, в котором состоят около 20 стран.

«Это дает нам возможность работать с архивными данными других стран», — объясняет директор института.

Помимо этого, на базе обсерватории Ассы-Тургень в будущем планируется восстановить гостиницу, чтобы принимать туристов.

«У нас там есть метровый телескоп, туристы смогут в него смотреть. В него очень крутые объекты видно», — заключил Омаров.

Нужна ли нам астрономия?

Покидая институт, мы не могли не задать тот самый некорректный вопрос, который наши читатели задавали в комментариях к статьям про астрономию: зачем нам изучать Вселенную, когда на Земле столько нерешенных проблем?

«Я считаю, что жизнь — это не только одна практическая проблема за другой практической проблемой. В этой жизни должны быть вещи помимо этого. Когда человек развивается, закрывает свои базовые потребности в еде, крыше над головой и так далее, он начинает задумываться глобально о том, откуда мы появились, куда идем. К тому же изучение астрономии так или иначе приводит к практическому применению на Земле. Например, открытие гелия. Его открыли на Солнце, и теперь он применяется повсеместно», — высказал свое мнение Денис Юрин.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«А еще безопасность», — подключается к ответу директор Чингис Омаров:

«Мы входим в международную сеть астероидного предупреждения. Сегодня астероиды ежедневно вторгаются в околоземное космическое пространство, их очень много. И вопрос в том, что сегодня безопасность человечества — это не только безопасность земного шара, но и безопасность, связанная с расширением человеческой деятельности за пределы нашей планеты. Если какой-нибудь астероид стукнет по геостационарной орбите, где расположены наши спутники, мы ее полностью потеряем, она будет разрушена по принципу эффекта домино. А ведь это технологии, которые нам обеспечивают зондирование Земли, телекоммуникации, спутниковую связь и многое другое. Поэтому мы непрерывно наблюдаем за околоземным пространством, прогнозируем возможные столкновения и передаем эту информацию в республиканский центр космической связи».

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

«А самое главное, — отмечает Чингис Омаров, — мы хотим, чтобы наши дети воспитывались на знаниях. У Казахстана есть астрономия на протяжении почти 80 лет. Это наше преимущество. Как сказал один великий ученый: «Признаком цивилизованного государства является обсерватория», — заключил директор института.

Чингис Омаров. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Чингис Омаров. Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Чингис Омаров занимает должность директора астрофизического института имени Фесенкова второй раз. В первый раз он был назначен на эту должность в 2010 году и занимал ее до 2015 года.

Затем Омаров работал в Национальном центре космических исследований и технологий, а в 2020 году снова вернулся на место директора астрофизического института.

«В 1994 году я с отличием окончил факультет прикладной математики и механики в КазГУ. В том же году пришел работать в астрофизический институт. В 1999 году защитил кандидатскую по астрономии и радиоастрономии. В 1994 году поехал на учебу в международный космический университет, прошел стажировку в Центре управления полетами в NASA. В 2001 году я уехал в Германию, где работал в проекте Хайдельбергского астрономического вычислительного университета «Исследование динамики активных ядер галактик». В 2007 году вместе с профессором Эммануилом Вильковиским и немецкими коллегами мы получили грант от фонда «Фольксваген», который финансирует мировые научные исследования. Из Казахстана мы были первыми, кто получил такой грант. В работу мы тогда вовлекли наших молодых коллег из астрофизического института Фесенкова», — поделился своей биографией Чингис Омаров.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp

Источник: tengrinews.kz